Un peu d’astrophysique du Soleil est nécessaire pour comprendre ce que l’on observe et comment on obtient diverses images du Soleil,

L’observation du Soleil nécessite des précautions particulières au risque de provoquer des dégâts irrémédiables à l’œil. Aussi, l’utilisation de filtres spécifiques est indispensable. Il peut s’agir de filtres solaires filtrant 99.999 % de la lumière visible du Soleil, que l’on utilise couramment lors des éclipses du Soleil. On utilise également des filtres à bandes étroites ou des hélioscopes de Herschel.

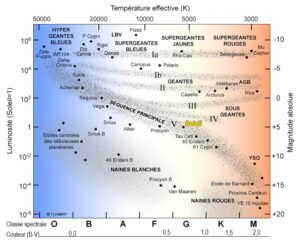

Le Soleil a un rayon de 695 700 kilomètres (109 fois le rayon de la Terre). Il est constitué d’un noyau (25 % du rayon), siège des réactions de fusion nucléaire d’hydrogène qui produisent de l’hélium. La température est de l’ordre de 15 millions de K. Le noyau est entourée d’une zone radiative (25 % à 70 % du rayon) où la température diminue jusqu’à 1 millions de degrés, puis une zone convective dans laquelle l’énergie est transportée vers la surface et la température s’abaissent jusqu’à 15 000 K. Au-dessous, l’atmosphère solaire est composée de la photosphère, de la chromosphère et de la couronne solaire.

La photosphère

La photosphère, surface visible du Soleil de quelques centaines de kilomètres d’épaisseur (moins de 0,1 % du rayon), est à une température moyenne de 5 780 K qui correspond à une température de rayonnement continu d’un corps noir. Les longueurs d’onde de ce rayonnement correspondent au spectre visible, du proche ultraviolet au proche infrarouge.

On peut voir sur la photosphère les taches solaires en sombre entourées d’une pénombre grise. Elles sont la marque d’une activité magnétique intense qui bloque les mouvements convectifs de plasma remontant de la zone convective et abaissent donc la température à 4 000 K environ, d’où la tache sombre par contraste au reste de la surface. Selon la résolution, on peut distinguer les plages faculaires autour des taches et la granulation.

L’observation de la photosphère se fait dans le spectre visible de la lumière (continuum), en utilisant obligatoirement un filtre spécifique pour atténuer le flux lumineux (voir techniques d’observation).

La chromosphère

Au-dessus de la photosphère se trouve la chromosphère d’une épaisseur de l’ordre de 2 500 kilomètres. Curieusement, la température continue de baisser jusqu’à 4 400 K sur 500 kilomètres pour augmenter au-delà de 20 000 K en limite de chromosphère.

C’est dans cette région que l’observation solaire est particulièrement riches. Elle est le siège de phénomènes variés et spectaculaires. Les zones d’activité solaire deviennent brillantes, des nuages de matière solaires sont visibles sous forme de filaments sombre sur la surface ou de protubérances sur le limbe solaire. Les spicules ou le réseau chromosphérique sont également visibles. L’observation de la chromosphère se fait sur des longueurs d’onde particulières (raies H alpha ou Ca H et K) (voir techniques d’observation).

La couronne solaire

Au-delà, dans la couronne solaire, la température continue à augmenter jusqu’à plusieurs millions de degrés. L’observation se fait uniquement lors des éclipses totales de Soleil ou en UV lointain et rayons X, à partir de satellites (ces longueurs d’onde étant bloquées par l’atmosphère terrestre).