Un peu d’astrophysique du Soleil est nécessaire pour comprendre ce…

En 1959, Gérard de Vaucouleurs révisa la classification morphologique de Hubble pour tenir compte des caractéristiques plus subtiles dans la structure des galaxies, notamment pour les galaxies spirales et lenticulaires. Il a remarqué que la classification à deux branches de Hubble, basée sur l’enroulement plus ou moins serré des bras (les lettres a, b et c) et sur la présence d’une barre (SB) ou son absence (S), ne décrit pas adéquatement toute la gamme des formes des galaxies observées. En particulier, le système qu’il a proposé1 rend compte des anneaux entourant soit le noyau de la galaxie ou la galaxie elle-même, ainsi que de la forme de la structure centrale.

Par Antonio Ciccolella / M. De Leo — https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hubble-Vaucouleurs.png

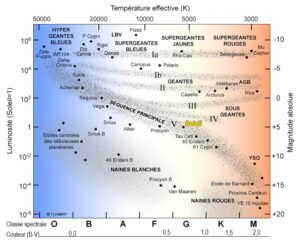

Un diagramme de Hertzsprung-Russell permet de classer les étoiles en fonction de leur luminosité et de leur température. L’ordonnée représente soit la luminosité intrinsèque ou magnitude absolue de l’étoile. En abscisse, on trouve la température effective (température de surface) ou l’indice de couleur (B-V en général) qui découle de données photométriques ou le type spectral (OBAGKM). Le diagramme met en évidence une bande large diagonale, appelée séquence principale dans laquelle l’étoile passe la plus grande partie de sa vie avant d’évoluer en géante puis en naine blanche après un possible. Les étoiles les plus massives terminent courte vie quelques dizaines de millions d’années se manière cataclysmique en supernova.

Les nébuleuses par réflexion sont des nuages de poussières qui réfléchissent la lumière d’une ou de plusieurs étoiles voisines. Ces étoiles ne sont pas assez chaudes pour causer l’ionisation des gaz, comme dans le cas des nébuleuses en émission, mais sont assez lumineuses pour permettre une dispersion suffisante et rendre la poussière visible.

Les étoiles de Wolf-Rayet (WR) sont des étoiles très massives (15 à 100 masses solaires), très chaudes (30 000 à 200 000K ) et de 10 à cent mille fois la luminosité du soleil. Elles ont quitté leur séquence principale (faibles raies ou absence d’hydrogène, larges raies en émission d’hélium, de carbone, d’azote et d’oxygène dans le spectre). Elles termineront leur vie en supernova, voire hypernova.

Une nébuleuse planétaire est une nébuleuse en émission constituée d’une coquille de gaz en expansion éjecté d’une étoile en fin de vie. En effet, quand une petite étoile (moins de huit masses solaires) achève de consommer son hydrogène, puis son hélium, son cœur s’effondre pour former une naine blanche (température de 50 000 à 100 000°K). Les couches externes sont expulsées et forment un nuage de matière qui s’étend autour de l’étoile à une vitesse d’expansion de 20 à 30 kilomètres par seconde (70 000 à 100 000 km/h).

Les nébuleuses en émission sont des nuages de gaz ionisé dans le milieu interstellaire qui absorbent la lumière d’une étoile chaude proche et la réémettent sous forme de couleurs variées à des énergies plus basses.